Com estas palavras, há quatro anos, concluindo o terceiro volume de sua autobiografia, Storia di un Comunista 3: Da Genova a domani, Toni falava com serenidade sobre sua morte.

Parece-me ser às vezes completamente estranho ao mundo que me rodea. Curiosa sensação para quem encheu três volumes de uma história de intensa imersão no existente. Provavelmente, digo-me, isto sucede porque sou velho; por mais que fique nervoso tratar de manter aberta a comunicação com os amigos mais jovens e despertos, minha percepção é obtusa. Mas logo me pergunto: poderá ser que minha consideração sobre do mundo e esta sensação de estraneidade não dependa de mim, de minha insuficiente e reduzida atenção, senão de que o mundo que me rodea seja realmente feio e inconsistente? Não será que minha confiança no ser, minha admiração pelo que está vivo, já não corresponde a algo que se possa amar?

Feio, belo, vivo, amado… são adjetivos de difícil definição e de altíssima relatividade. Talvez então, para confirmar minha dúvida, não deveria depositar minha confiança nestes termos. Talvez o único adjetivo que valha, entre muitos que utilizei desde o princípio seja “estranho”. Um efeito de distanciamento é o que provoca em mim as linguagens e os estados de ânimo, não importa se individuais ou coletivos, que ressoam na sociedade, fora de mim. Tenho a sensação de ser surdo e de escutar ruídos confusos. Em realidade, estou um pouco surdo, mas não ouço sons confusos pelo ouvido, mas sim com a alma, com o cérebro. O mundo que me rodea me escapa. Tive uma vida longa, enfrentei enormes contradições e conflitos mortais, mas sempre sabia do que se tratava, os elementos da contradição e do conflito estavam dentro de um marco conhecido ou, de algum modo, significante. Por que então o significado dos acontecimentos que hoje se dão ao meu redor são obscuros e me escapam? Em que consiste sua insignificância? Há todo um mundo novo que representa esta estraneidade. Um mundo novo, mas cansado, prostrado diante das dificuldades físicas, políticas e espirituais de sua própria reprodução. Dificuldades econômicas e queda de referenciais políticos, coletivos e de valor. A comunicação se tornou frenética, mas os significantes desaparecem na velocidade. Há confusão nos espíritos. Há corrupção nas linguagens. Os velhos referentes de luta desapareceram: direita e esquerda, sindicatos e partidos, sentido e significado da história… este é o mundo que me rodea. Não depende de minha velhice, do meu cansaço: é assim.

Quando reflito sobre esta fenomenologia do presente, quanto mais afino o olhar, mais me parece que a única figura valorativa e descritiva que impregna o mundo dos significados e permite descrevê-lo é a do niilismo. Os signos carecem de significado, os rostos carecem de sorriso, os discursos estão vazios. Não sabemos de que falar. Vejo no rosto altivo do interlocutor uma careta; é sempre a mesma que encontro na maioria dos meus interlocutores. Portanto, é uma grande festa quando se encontra algo livre desta patologia. A gente está desesperada. Quando penso naqueles que, na minha época, já antiga, desenvolveram concepções niilistas para sua filosofia, e com frequência concluíram na krisis, no pessimismo e na expectativa da catástrofe (e meus leitores sabem com que constância e com que dureza os combati) – quando volto a pensar neles, quase me comove agora sua enfermidade, que era consciente e padecida. Enquanto que hoje tenho frente a mim personagens cuja ética é niilista e catastrófica, não como resultado de um trabalho crítico, mas porque sua existência é inconsistente, ainda quando, conhecendo-os, pareçam que vivem uma vida ordinária. Em realidade, não tem paixões, não tem significantes, não tem fé – por mais que seja, pensam que a linguagem deveria ser purificada, lavada e relavada, e levada a uma pureza significativa – a pureza do tanque dentro da qual esteve fazendo a limpeza. Em verdade, jogam o significante fora junto da água suja do banho. Resta a eles aquele ideal de pureza – a “reine” da razão, da sensibilidade, do conceito –, que se tornou adjetivo do vazio, do mero resto despois do esvaziamento do ser. Quando vejo ao redor me sinto rodeado destes zumbis, de milhões de zumbis.

É de verdade novo este mundo? É certo que se consolidou faz pouco, está crescendo e logo este “novo” ocupará tudo. Mas não é novo. Tenho oitenta e cinco anos. Até os meus vinte e cinco, trinta, este “novo” mundo era, em formas sólidas e efetivas, o mundo do entreguerras e do segundo pós-guerra. Era esse mundo que me oprimiu e contra o qual combati. Havíamos o destruído parcialmente e o metido no sótão; agora este mundo velhíssimo reaparece hegemônico. Este era o mundo fascista da minha infância e juventude. Era o mundo no qual “patriarcado-exploração capitalista-soberanista da nação” investiam como padrões as vidas e as cabeças das pessoas. E traíam a generosidade e a inteligência dos jovens para induzi-los a aventuras ilusórias: o patriotismo, a nação, a raça, a identidade e a masculinidade assumidos como valores superiores. Este mundo se chama fascista, não somente conservador mas reacionário, não somente religioso mas fanático da destruição de toda liberdade. Um mundo onde a fadiga de viver dominava sobre qualquer outra paixão e uma dura disciplina obrigava as almas à insensibilidade diante da dor. A opressão empurrava até à insignificância. O mundo atual novamente se tornou assim?

Mas, se é assim, como poderão me ler, como poderão me compreender os jovens de hoje? Meu livro parecerá a eles afundar em profundidades distantes, dificilmente acessíveis. Será para eles um documento arqueológico. E meu editor, por que deve publicar este texto no máximo digno de arquivo? Há, todavia, um número de velhinhos que apreciará esta história e agradecerá ao editor por publicá-la?

Quando – não faz muito – um horrendo personagem fascista ascendeu à presidência de um grande país, Brasil, alguns jovens amigos que perguntavam: “o que podemos fazer? Como podemos resistir?”. Respondia a eles: “não tenham medo” (N.T.). Esta é a condição para construir uma resistência grande e eficaz. O fascismo se rege pelo medo, produz medo, constitui e mantém o povo amedrontado. Não ter medo: isto é tudo que necessitamos ser capazes de dizer à gente, entre nós, na multidão que hoje sofre com o regresso da barbárie fascista, também aqui, sob o nosso sol. Não ter medo de romper a prisão da linguagem vazia que nos impõe e rir-se da autoridade, onde quer que ela se apresente com a grotesca máscara fascista. Não ter medo significa liberar as paixões e assim preencher aquelas formas linguísticas que o processo de submissão fascista deixou vazias. Parece que o século se obscureceu: rechaçar o medo, produzir resistência é, antes de tudo, dissipar as sombras, reconquistar os sentidos das palavras. Enchê-las de coisas, de realidade, de liberdade. Subjetivá-las. Mas a operação principal em reconhecer que o fascismo é sempre o mesmo, é sempre repetição da violência para bloquear a esperança, é o velho – os desvalores absolutos do patriarcado, da violência, da exploração e da soberania – que voltam a ser propostos ilusoriamente para impô-lo como necessidade do espírito e obrigação moral, enquanto é fundamento de uma cultura de morte. “Viva a morte” é a palavra de ordem do fascismo.

“Viva a vida”, é a resposta de quem não tem medo. A primavera retornará – sempre volta! O fascismo parece eterno e, de fato, (mesmo que seja breve) parece uma pena demasiadamente longa – mas é frágil o fascismo. Enfrentando a paixão por viver livre, pouco ele pode aguentar. A liberdade se impõe necessariamente contra o fascismo, porque com a liberdade estarão as outras paixões políticas fortes, como a paixão pela igualdade e a paixão pela fraternidade. Voltará a primavera e será uma verdadeira estação do novo. Porque se o fascismo é sempre igual, a primavera da liberdade é sempre nova, sempre distinta, sempre cheia de presentes.

Observem o passado, vejam de novo as grandes estações de luta. Poderíamos remontar tantas… bastam dois exemplos. 1848 e 1968 são datas fundamentais para a minha geração. A primeira, a inauguração do socialismo na Europa, dentro e contra o desenvolvimento das contradições trazidas pelas Revolução Francesa e da maturação da acumulação capitalista. Deste encontro surgiu o antagonismo da liberdade contra a igualdade e o da igualdade contra a fraternidade dos povos versus a liberdade como nacionalismo e soberanismo. Os reacionários estão sempre de um lado, fixos, bloqueados na defesa de seus privilégios; os revolucionários, pela primeira vez, alçavam a bandeira vermelha da fraternidade entre os povos. Ao 48 seguiu-se um século de lutas ferozes. O socialismo se afirmou, logo foi derrotado, mas de qualquer modo deixou um enorme legado de bens públicos, melhor dito, de “comuns” para as novas gerações. O 68 se abriu sobre este terreno de inovação e de potência. O “comunismo” foi seu horizonte. Tratava-se de tornar comum aquilo que era público, de obter mais comum do público conquistado no jogo democrático. O fruto do socialismo devia ser multiplicado.

Estivemos e estaremos dentro desta batalha, nossa e de nossos filhos. Renovado aquele sopro de vontade democrática que mais uma vez meteu o mundo de cabeça pra baixo. E se repete: a cada dez anos, mais ou menos, temos grandes episódios, difusos e generalizados, de revolta. Os ciclos Kondriatev terminaram. Os ciclos de subjetivações do comum prevaleceram. A cada vez, adequando a resistência para superar os obstáculos criados por uma repressão agora convertida em “ciência de governo”. Cada governamentalidade é uma operação capitalista e soberana para bloquear e comprimir os movimentos produtivos do trabalho vivo. A resposta é um ataque renovado por parte dos movimentos de cidadãos-trabalhadores e uma capacidade de desfrutar as conquistas obtidas.

Olhemos com atenção este jogo que depois de 68 se colocou em ação. Resistência dos trabalhadores para alcançar a satisfação de velhas e novas necessidades, logo repressão. Mas consegue a repressão o objetivo de bloquear a ação subversiva? Muitas vezes nos vimos obrigados a dar uma resposta positiva a esta pergunta. Mas ainda quando o movimento subversivo seja bloqueado, devemos ver se verdadeiramente a luta teve um resultado negativo (ou relativamente negativo). E bem, não é assim. As reformas que as lutas – inclusive as perdedoras – acumulam são importantes, são um aumento do “comum” nas mãos das multidões proletárias. Atenção às velhas vozes que vem do passado: significa, a positividade deste processo, que se deve ser “reformista” na condução do movimento? Absolutamente não. Os reformistas não acumulam nada de comum, acumulam apenas derrotas e demolições do comum, colaboram com a governança capitalista, sujam e pervertem as lutas. Pelo contrário, somente as lutas de resistência que se tornam subversivas acumulam a riqueza do comum e a subdivide entre instituições do comum. Envolvidos de instituições do comum, conquistamos certo progresso para nossas vidas e de nossos filhos. Isto testemunho com muito gosto na minha velhice.

Mas para manter aberto este dispositivo do “comum”, de sua conquista e de sua acumulação, a história das lutas nos ensina que devemos nos organizar. Passei minha vida tentando resolver esta tarefa. Não creio ter conseguido; quer dizer, descobrir uma fórmula organizativa que tivesse a eficácia do “sindicato” na Segunda Internacional ou do “Soviete” na Terceira. Identificamos o terreno da multidão como conjunto de singularidades, que operam como enxame, como rede, provavelmente organizável numa verdadeira democracia direta. Entretanto, nunca conseguimos ir mais além de experiências “in vitro”. Mas este é o caminho, e percorrê-lo já permite à dialética da resistência e subversão desestabilizar o poder inimigo e desestruturar seu sistema de produção, portanto, preparar-se para a conquista do comum e para a construção de instituições do comum. O caminho a trilhar é ainda longo e a falta de organização e os tempos vazios da empresa subversiva cobram caro.

Enfrentamos um fascismo que ressurge. Sabemos que a luta se faz difícil. Não tenhamos medo. Mantenhamos a linha de frente. Pensemos que nossa resistência é eficaz. Mas é necessário preparar-se para as consequências extremas que o fascismo pode chegar: a guerra. Quem viveu a guerra, quem a sofreu, sabe que a guerra é, foi e será uma irresistível máquina de destruição. E desta vez, de toda a humanidade, dados os meios bélicos que as grandes potências capitalistas podem utilizar. Guerra entre potências = destruição das raízes do humano. O fascismo pode produzir este desastre do humano, este massacre de sua história no planeta. Portanto, combater o fascismo significa lutar a favor do humano. Sem esquecer jamais que o fascismo é capaz de destruí-lo, quando as regras patriarcais da sociedade, a estrutura de mando para exploração e a soberania de seu próprio interesse na forma política do Estado são postas em perigo. Concentremo-nos sobre este ponto e nos organizemos para não sofrer a decisão de guerra de um capital que se cruzou com o fascismo. Nossa tarefa é evitar a guerra, combater e vencer o capital sem passar pela guerra. Como fazer? O pacifismo será nossa arma, porque a paz é nosso desejo.

Vivi e sofri o fascismo. Meu coração é ferido e meu cérebro traumatizado quando repenso esta experiência. Vivi depois, desde 68 até hoje, sem medo do fascismo. Os crimes que lhe imputaram, a Shoah em primeiro lugar, impediam que fosse novamente desejado; a grande massa da população parecia tê-lo repudiado definitivamente. Somente os funcionários da soberania puderam acompanhar na lembrança (e ser coniventes nas práticas) aquelas condutas criminosas – muitas vezes renovando-as. A repressão do 68 europeu foi um exemplo disso. Eu, de toda forma, nunca tive medo, simplesmente desenvolvi desprezo por aqueles delinquentes. Hoje as coisas são diferentes: uma névoa de fumo sulfuroso, uma atmosfera espessa, impossível de atravessar pelo olhar, envolve-nos. O fascismo está onipresente. Devemos nos rebelar. Devemos resistir. Minha vida está se esvaindo, lutar depois dos oitenta se torna mais difícil. Mas o que me resta de alma me leva a esta decisão.

Na resistência ao fascismo, no intento de romper com este domínio, na certeza de que conseguiremos, este livro foi escrito. Não me resta, meus amigos, mais que deixá-los. Com um sorriso, com doçura, dedicando estas páginas, estes três volumes que estou concluindo, àqueles homens virtuosos que me precederam na arte da subversão e da libertação, e àqueles que virão. Dizemos que são “eternos” – que a eternidade nos abrace.

N.T.: Neste ponto, Toni faz referência direta ao texto Prime Osservazioni sul Disastro Brasiliano e aos diálogos, em especial, com os brasileiros no período pós-eleitoral de vitória de Bolsonaro. À época, vivíamos em Pádua e tivemos a satisfação de traduzir ao português o texto também para o mesmo espaço menos de uma semana depois: Primeiras Observações sobre o Desastre Brasileiro.

Sobre os autores

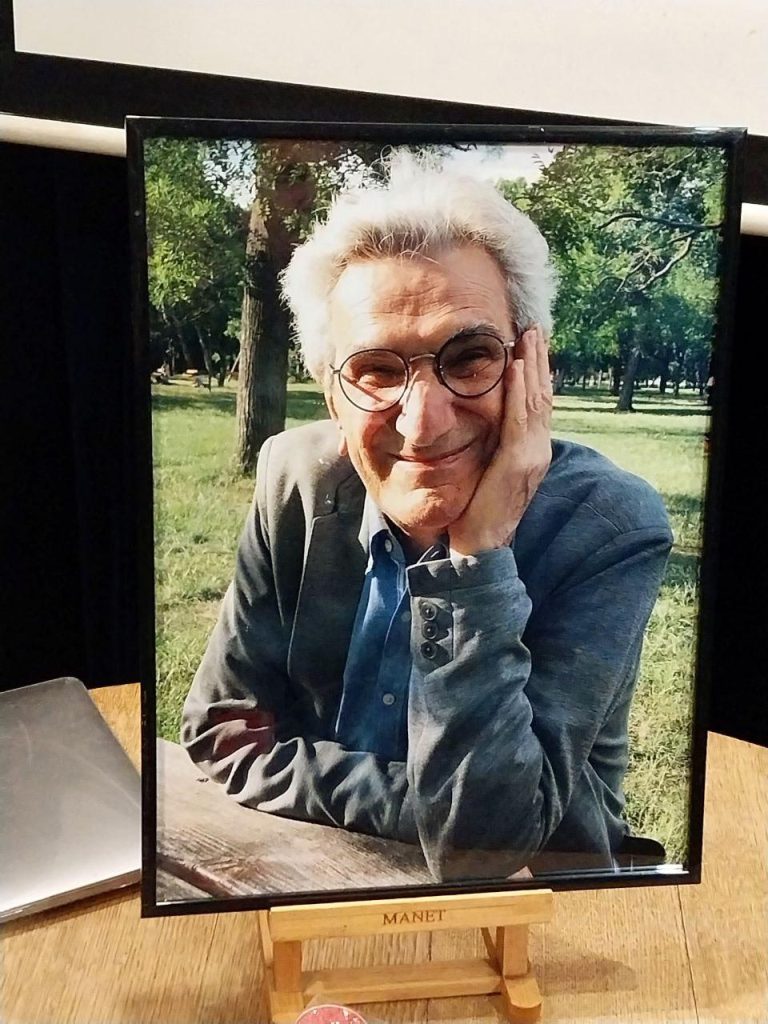

é filósofo e militante marxista, líder de movimentos históricos da esquerda italiana como o Poder Operário e a Autonomia Operária e coautor, com Michael Hardt, de livros como "Império", "Multidão" e "Comum". Entre outros, também é autor de "Marx além de Marx: ciência da crise e da subversão. Caderno de trabalho sobre os Grundrisse" e "As verdades nômades", em coautoria com Félix Guatarri, ambos publicados pela Autonomia Literária.